「繁盛した店と同業態を、違うエリアに多店舗出店していく」

これが過去の、飲食店経営における成長のセオリーでした。

「セオリーでした」とあえて過去形なのは、ワケがあります。

6,500店舗の店舗開業を支援してきた弊社株式会社M&Aオークションの調査によると、繁盛居酒屋のオーナーが2店目・3店目の出店において、必ずしも1店舗目と同業態ではないことがわかってきました。

かつての和民や牛角やマクドナルドのような単一業態での多店舗化ではなく、100店舗100業態を標榜し上場を果たしたダイヤモンドダイニングなどはその多業種多店舗展開の代表格ですね。

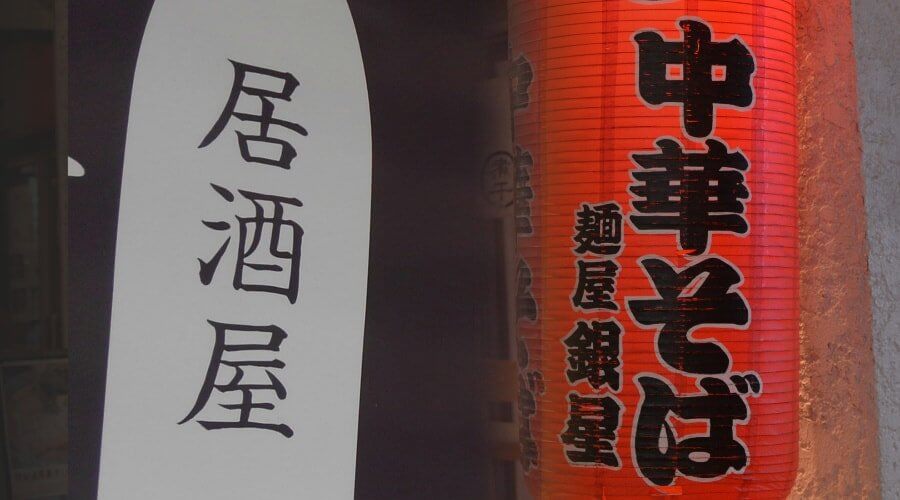

弊社顧客の居酒屋経営者による2店舗目の出店は、別業態のカレー・丼物などの食事系、特にラーメン店の出店が多いのが最近の傾向。

・ひとつの業態に依存しないための、事業多角化によるリスク低減

・同業態の近隣エリア出店は顧客カニバリゼーション(喰い合い)が起きる

が主な理由ですが、

居酒屋経営者が別業態としてラーメン店を展開する理由はそれだけではありません。

実際に、2店舗目や3店舗目でラーメン店を出すという異業種展開にも関わらず繁盛しているオーナーも多く、本店である居酒屋より多くの利益を残している店も見受けられます。

今回は出店相談が最も多い居酒屋オーナーにスポットを当て、

「居酒屋経営者はなぜ2店目に同業態ではないラーメン店を出店するのか?」を紐解いていきます。

多店舗展開のひとつの具体例としてご参考ください。

居酒屋は多店舗展開には不向き?

他店舗展開を考えたときに、居酒屋はラーメン屋よりも運営難易度は高いと言えます。

その理由は居酒屋とラーメン店の業態特性の違いにあります。

ラーメン店と居酒屋の業態比較

調理・原価・接客・労働時間の4つの観点で比較をしていきましょう。

・調理オペレーション

居酒屋はメニュー数(約60〜100種)が多いために、PB商品などで仕組み化されていない店では調理専門スタッフが必要です。

職人などの調理責任者が退職で「お店をあけられない!」なんてケースも…

「飲食店の経営リスクを下げる」鉄則のひとつは一人のスタッフに依存しないよう、「できるだけ全てのスタッフが調理できるオペレーション」であること。

『メニュー数を絞ること』

『調理オペレーションを簡素化すること』

『仕込み時間を極力少なくすること』

どのスタッフでも調理を可能にすることで、人的リスクを下げ、職人に高水準の給与を払わなくてもよいことになります。

再現性が高くなることから「多店舗展開しやすい」というメリットも。

また仕込みの割合を減らせれば、営業時間外の人件費もカットでき利益を残しやすくなります。

まさにこのような効率化を体現し、単一業態の多店舗化に成功しているのは焼き鳥店の鳥貴族などがあります。とはいえ鳥貴族では店内調理の比率も高く、現場にはそれなりの労力が求められます。

・食材のロス(原価率調整)

居酒屋はメニュー数が多いため、原価率のコントロールが容易ではありません。

食材廃棄のリスクが高いことがひとつの理由です。

【業態別メニュー数の平均】

居酒屋 :60〜100種類

ラーメン店:20種類前後

特に刺身などの生モノが余ってしまった場合、日持ちするものは少ないため1~2日中に食材を廃棄しなければなりません。

一方ラーメン店は居酒屋と比較して、メニュー数も仕入れる食材の種類が少ない、また生モノを使うこともほとんどありません。

必要な食材数が少なく生鮮品が少ないことは仕入れコントロールが比較的かんたんになり、食材廃棄のリスクが極めて少なくなります。

逆に食材の廃棄ロスが多くなれば食材の原価率が上がり利益率は下がる、結果として「利益を残すことが難しい」ということに繋がります。

・接客オペレーション

居酒屋はラーメン屋と比較して接客の比率が高いため、スタッフに必要な知識やスキルも多くなりがち。

それ以外にもハンディ端末の操作や、レジ管理などもスタッフに教える必要があります。

一方でラーメン店はメニュー数が少ないこともあり、居酒屋ほど多くの知識やスキルは不要。

券売機の設置で、スタッフの労力を大幅に減らすことも可能です。

・営業(労働)時間

居酒屋は夕方から深夜までの営業時間がメインのため(立地や業態によっては朝まで営業なども)、仕込みも含めるとスタッフの負担が大きくなりがち。ランチ営業も行うとなおさらです。

ラーメン屋はランチと夕食の食事時間がメイン。

例えば、11時~14時・18時〜22時までの営業であれば、深夜労働もなくなりスタッフの疲弊も防止できます。

(深夜給を払う必要がないため、人件費の削減というメリットも)

居酒屋オーナーは異業種のラーメン店をどうやって出店しているのか?

居酒屋オーナーも飲食のプロであってもラーメンのプロではありません。

ゼロからラーメン店をつくるのは難しいでしょう。

「スープはどう作るのか?」

「食材はどこから仕入れるのか?」

「麺はどれくらいの湯量で何分茹でればいいのか?」

「原価率・利益率はどれくらいに設定すべきか?」

など、ラーメン店に限らず業態作りにはコスト・時間・労力が伴います。

では、居酒屋オーナーはどうやって2店舗目でラーメン屋を出店しているのでしょうか?

(1)製麺などの機材などのメーカー・食材卸業者に相談する。

(2)飲食店コンサルタントやプロデューサーなどに相談する。

(3)ラーメン店のフランチャイズ・ライセンス業態を検討する。

それぞれ一長一短ありますが、飲食店経営者が活用するパターンが多いのは(3)。

(1)のメーカー・卸はメニューや商品作りは上手でも、集客や運営は専門ではない

(2)のコンサルタントやプロデューサーは得意分野に偏りがち

などが理由です。

(3)のフランチャイズ活用だと自社業態よりも多少自由度が多少下がるデメリットはありますが、それ以上のメリットを感じているのが理由です。

ただし(3)のフランチャイズ・ライセンス業態の活用においても注意すべきポイントがあります。

確かな実績・仕組み・ノウハウなどを持つ本部か、十分に吟味し検討をすすめましょう。

一般的にラーメンフランチャイズの本部の加盟説明資料やウェブサイトでは、

・飲食未経験でもできるオペレーション

・本部一括での食材仕入れによるスケールメリット

・独自の集客ノウハウ

など、どこのFC本部もアピールしています。

重要なのは上記をどうやって実現しているのか、具体的なノウハウや実績を持っているのか。

その見極めは必ず行いましょう。

良い業態の見極めさえできれば、企業経営の一番の目的である、収益をあげ、多店舗展開を実現する近道として、フランチャイズ加盟はひとつの有効な武器にもなりえます。

※将来的に自社の居酒屋FCをつくるためのノウハウ収集という狙いも

グループサイトにはなりますが、ラーメンのフランチャイズ情報が多いサイトをご紹介しますので、ご参考ください。

ラーメン店だけでも30種近く、他のFC比較サイトにはない業態情報がございます。

※「加盟金0円」「ロイヤリティ0円」などのFC情報も

【まとめ】居酒屋経営者が2店舗目にラーメン店を展開する理由

居酒屋経営者にとってのラーメン店経営のメリット

・メニュー数や食材ロスが少なく、経営管理がラク(利益を残しやすい)

・スタッフに必要な知識やスキルが少ない(店舗運営がラク)

・仕込みや深夜営業が少ないため、スタッフの負担が小さい(人件費も削減)

どうやって異業種からラーメン店を展開するのか

コンサルやメーカーに相談する方法もあるが、手間・時間をかけてゼロから自社業態を作るより、繁盛フランチャイズに加盟して出店するオーナーが多くなっている。

LINEで新着情報を配信中!

![]()

飲食店開業・経営に役立つ情報やセミナーの特別無料ご招待を月2回ほどお届けします。